Les soins au CEMNIS

L'électroconvulsivothérapie (ECT)

Revenir à la liste des traitementsL’électroconvulsivothérapie (ECT) est la technique fondamentale de la pratique de la neurostimulation en psychiatrie. Il s’agit d’appliquer sur le crâne un courant électrique qui va rendre les neurones très facilement excitables. Ces derniers vont alors synchroniser leur activité ce qui va occasionner une crise convulsive.

C’est cette crise convulsive qui est thérapeutique et qui permet d’améliorer les symptômes. Elle provoque la libération de nombreux neurotransmetteurs. De plus l’ECT facilite les mécanismes de protection des cellules nerveuses et même la production de nouvelles connexions (neuroplasticité) et de nouveaux neurones (neurogenèse).

L’ECT est considérée aujourd’hui comme l’un des traitements les plus efficaces en psychiatrie, avec des taux de réussite qui peuvent approcher les 80% dans des pathologies résistantes. Sa pratique suppose systématiquement une anesthésie générale courte (quelques minutes).

Retrouvez plus d’informations sur l’ECT en France sur le site de la section « stimulation transcrânienne en psychiatrie (STEP) »de l’association française de psychiatrie biologie et de neuropsychopharmacologie (AFPBN) et sur la chaine youtube associée.

Dans quelles situations l’ECT est elle proposée, et qu’en attendons nous ?

C’est une stratégie efficace en cas de résistance aux traitements habituels

Dans certains cas, la maladie ne répond pas, ou pas complètement, aux traitements habituels. Cela est particulièrement vrai pour les médicaments et peut concerner les antidépresseurs comme les stabilisateurs d’humeur ou encore les antipsychotiques. Heureusement, la maladie peut tout de même répondre à d’autres moyens. L’ECT en fait partie et est même une technique de référence dans ces situations dites de « résistance aux thérapeutiques usuelles ».

C’est un moyen d’action rapide dans les situations urgentes

Parfois, les symptômes exigent une réponse thérapeutique urgente car ils mettent le patient en danger à court terme. C’est de cas de la catatonie, les crises suicidaires, la mélancolie grave ou certaines crises maniaques. L’ECT peut alors être une réponse à l’urgence car son action est à la fois efficace et rapide.

C’est une alternative utile pour les situations délicates

Une maladie cardiaque (ou autre) fait que vous ne pouvez plus être pris en charge par vos médicaments habituels ? Vous êtes enceinte et vous craignez les effets d’un régulateur d’humeur sur l’enfant à venir ? Peut être faites-vous partie de ce que les médecins appellent une « population vulnérable » : des patients qui nécessitent une attention particulière en raison de leur âge ou de leur état de santé général.

Dans ces situations, l’ECT est souvent une réponse intéressante : nous disposons aujourd’hui de données de sécurité rassurantes pour de nombreux cas spéciaux (par exemple pour la grossesse, le grand âge, les maladies cardiaque ou rénales…). Aucun de ces cas n’est une contre-indication formelle à l’ECT.

Comment un traitement par ECT se déroule t-il ?

La séance d’ECT

Avant toute séance le patient doit être à jeun (ni boisson, ni aliment, ni fumer) depuis au moins 6h. Les liquides clairs (eau, café, tisane, jus de fruits sans pulpe) sont autorisés jusqu’à DEUX HEURES avant la séance et en petite quantité. Ne prendre que les médicaments prescrits et/ou autorisés par l’anesthésiste et/ou le psychiatre avec une petite quantité d’eau. Des consignes supplémentaires pourront être appliquées au besoin.

Ces séances se déroulent toujours dans une salle équipée pour l’anesthésie et en présence d’un médecin anesthésiste et d’un médecin psychiatre. Ils sont accompagnés d’un(e) infirmier(ère) spécialisé(e) en anesthésie et d’un(e) soignant(e) du service de psychiatrie.

A l’arrivée du patient, une perfusion sera installée en salle de traitement pour administrer les médicaments (notamment pour l’anesthésie). Il faudra également installer quelques électrodes et un brassard à tension qui permettent d’assurer une surveillance médicale pendant toute la séance. De nombreux paramètres seront surveillés : la tension artérielle, l’électrocardiogramme, la capacité respiratoire et l’électroencéphalogramme. Le patient reçoit aussi de l’oxygène jusqu’au réveil.

À chaque séance, le patient est anesthésié : il s’agit d’une anesthésie générale de quelques minutes. Le médecin anesthésiste injectera un produit sédatif puis un médicament destiné à relâcher les muscles (le curare). Ensuite, la délivrance de la stimulation et la crise convulsive ne durent que quelques secondes. Grâce à l’anesthésie, la patient ne sent rien pendant la séance.

Une fois la stimulation faite, la surveillance médicale continue jusqu’au réveil. Une fois réveillé, le patient retourne en service d’hospitalisation ou dans une salle de repos. A partir de ce moment, il peut manger et reprendre le cours de sa journée en douceur.

Il existe certaines précautions à appliquer dans les 24 heures qui suivent la séance :

- Ne pas consommer d’alcool.

- Ne pas conduire de véhicule ou utiliser des machines.

- Ne pas rester seul à au domicile.

- Ne pas prendre de décision importante (signature de documents).

Qui est présent lors d’une séance d’ECT ?

Un(e) psychiatre

Il/elle réalisera la stimulation. Il/elle surveille l’activité électrique du cerveau et adapte le traitement pour chaque patient. Il suit l’évolution de la santé mentale du patiente et la bonne tolérance tout au long du traitement.

Un(e) anesthésiste

L’anesthésiste est là pour faire dormir le patient le temps de la séance. Pour cela, on utilise des médicaments avec une perfusion. Ainsi, le patient ne sent rien et ne vous souvient pas du geste lui-même.

Un(e) infirmier(e) anesthésiste

Sa spécialité est d’aider l’anesthésiste à faire dormir le patient. Pour cela, son travail va consister à installer une perfusion et à apporter de l’oxygène avec un masque. Son autre rôle ? accompagner le patient au moment du réveil.

Un(e) infirmier(e) de psychiatrie

Son rôle est d’accompagner les patients tout au long de la séance et de s’assurer que les informations sont bien transmises entre l’unité

de psychiatrie et l’équipe d’ECT. Il/elle va aussi aider le psychiatre à effectuer le geste. Une fois le patient réveillé et sorti de la salle d’intervention, ce sont eux qui s’occuperont du patient.

Le matériel d’une séance d’ECT

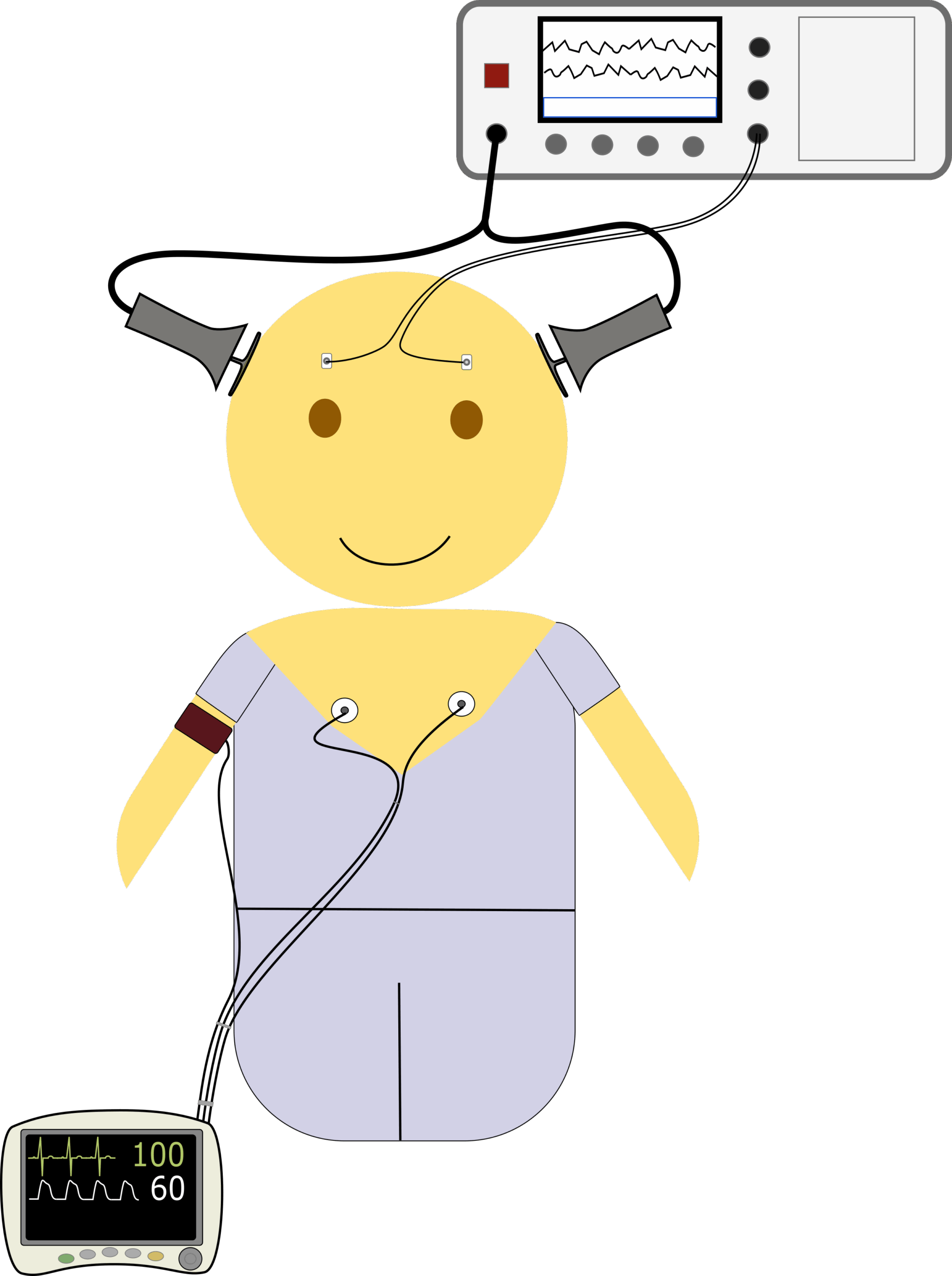

Représentation schématique des équipements utilisés lors d’une séance d’ECT.

En haut, on voit le stimulateur ECT. C’est l’appareil qui permet de délivrer la stimulation . Il permet aussi au psychiatre de régler les paramètres de la stimulation. Il est équipé d’électrodes d’électroencéphalogramme (EEG) que l’on place sur le front et derrière les oreilles pour surveiller l’activité du cerveau en direct et s’assurer que la stimulation est la plus efficace possible.

En bas, on voit le scope. C’est l’appareil qui permet à l’équipe d’anesthésie de surveiller que tout se passe bien au niveau cardiaque et respiratoire et ce jusqu’au réveil.

Le traitement par ECT

L’induction d’ECT, un début intensif pour améliorer les symptômes

Au début d’un traitement par ECT, il est nécessaire de faire des séances fréquentes pour pouvoir améliorer les symptômes. Cette période est appelée la cure d’attaque ou l’induction. Habituellement, le rythme des séances pendant une induction est de 2 ou 3 séances par semaine.

Même s’il s’agit d’un traitement dont les effets sont souvent rapides, une cure d’ECT nécessite souvent plusieurs séances pour être complétement efficace. Par exemple, une induction « classique » pour la prise en charge d’un épisode dépressif dure 12. Parfois, il est nécessaire de prolonger à 15 ou 20 séances cette phase d’induction car la réponse est plus lente et que l’objectif est l’amélioration la plus complète possible de l’état clinique du patient : vers la guérison de l’épisode !

La consolidation/l’entretien d’ECT, un espacement progressif pour que l’effet perdure dans le temps

Une fois que les symptômes se sont améliorés, le risque est que cette amélioration ne dure pas et que survienne précocement une rechute de la maladie (un risque de 50% dans certaines maladies). Nous savons que nous pouvons réduire ce risque en continuant à faire des séances d’ECT régulièrement dans les mois qui suivent d’induction. Deux phases peuvent être proposées en fonction des situations :

- Une phase dite de consolidation (jusqu’à 6 mois suivant la cure),

- Puis une phase d’entretien, ou de maintenance, au cours de laquelle les séances seront progressivement et prudemment espacées (jusqu’à 2 ans après la cure).

Dans de rares cas, le risque de récidive est trop important et votre psychiatre pourrait être amené à conseiller de continuer les ECT encore plus longtemps pour maintenir l’effet thérapeutique.

Les risques et les contre-indications de l’ECT

La seule contre-indication absolue est l’hypertension intracrânienne.

Il n’y a pas d’autre contre-indication absolue à l’utilisation de l’ECT. Cependant, certains antécédents ou certaines situations doivent être pris en compte. Par exemple, il faut prendre en compte :

- Certaines affections neurologiques, particulièrement en cas intervention chirurgicale ou saignement intracrânien récent.

- Certaines maladies générales, en particulier les maladies cardiovasculaires qui peuvent rendre l’anesthésie délicate.

- Certaines allergies aux médicaments utilisés pour l’anesthésie (notamment les curares).

Les risques sont en fait surtout liés à l’anesthésie. C’est pour cela que réaliser une ECT n’est pas plus dangereux qu’une autre intervention mineure avec une anesthésie générale. C’est aussi pour cela que l’anesthésiste doit confirmer que vous pouvez bénéficier des ECT lors d’une consultation avant de débuter le traitement.

Le taux de complications est très faible et les effets indésirables les plus fréquents sont :

- Il est possible d’être désorienté au réveil. Cette confusion est due à la fois à l’anesthésie et à la séance d’ECT. Elle disparaît habituellement dans les minutes qui suivent le réveil.

- Le traitement n’est pas douloureux en soi puisque le patient est endormi et que les muscles seront relâchés. Cependant, au réveil, certains patients rapportent quelques maux de tête, des courbatures ou des nausées. Ces symptômes sont le plus souvent légers. Ils peuvent être gérés par certains traitement très simples : le paracétamol est souvent très efficace.

- Il est possible que des troubles de la mémoire surviennent. Cela peut être une amnésie dite antérograde (l’oubli d’informations récentes, dans les jours ou heures avant ou après la séance) ou rétrograde (l’oubli d’évènements plus lointains : qui ont eu lieu lors des semaines ou mois, au maximum, qui précèdent les séances). Avec le perfectionnement moderne des ECT, ces troubles sont rares et réversibles. Cependant, il arrive parfois que la perte de souvenirs anciens soit définitive.

- Les lésions dentaires, complications neurologiques (crise prolongée) ou traumatiques (blessures liées aux convulsions) pouvaient arriver par le passé. Grâce à la modernisation de la pratique de l’ECT, ces complications sont devenues exceptionnelles.